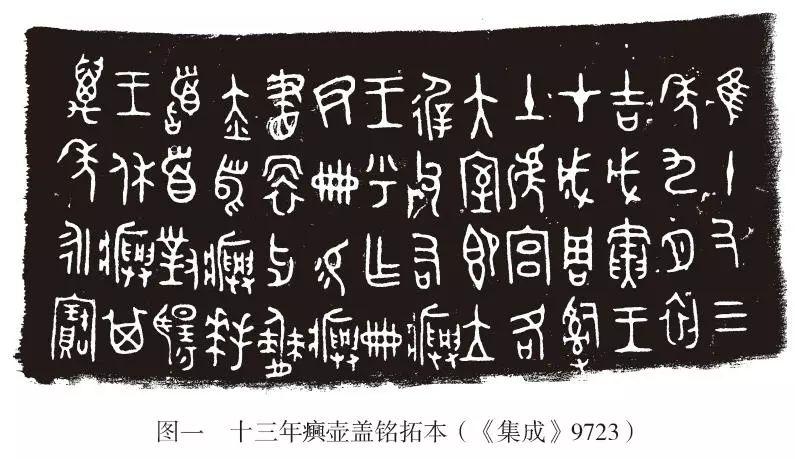

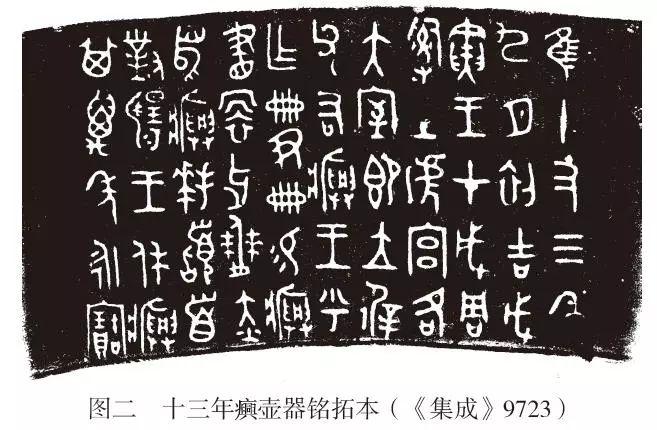

西周金文言赏赐者有木屐,本称“牙屐”。西周晚期十三年 壶铭文如下(图一;图二)。

壶铭文如下(图一;图二)。

唯十又三年九月初吉戊寅,王在成周司徒淲宫,格大室,即位。 父右

父右 ,王呼作册尹册锡

,王呼作册尹册锡 画

画 (帽)、牙

(帽)、牙 (屐)、赤舄。

(屐)、赤舄。 拜稽首,对扬王休,

拜稽首,对扬王休,  其万年永宝。

其万年永宝。

“牙屐”之称又见于师克盨铭文,内容节录于下。

王曰:克,余唯经乃祖考克紷臣先王,昔余既命汝,今余唯申就乃命,命汝更乃祖考 司左右虎臣。锡汝秬鬯一卣,赤巿、五衡、赤舃、牙

司左右虎臣。锡汝秬鬯一卣,赤巿、五衡、赤舃、牙 (屐),驹车、贲较……

(屐),驹车、贲较……

由此可知,十三年 壶与师克盨铭文皆以赤舃与牙

壶与师克盨铭文皆以赤舃与牙 共赐,说明二者应属同类,牙

共赐,说明二者应属同类,牙 当为鞋类服物。

当为鞋类服物。

铭文“牙 ”之“

”之“ ”又见于西周早期

”又见于西周早期 卣,以及西周晚期史密簋与师

卣,以及西周晚期史密簋与师 簋,旧多释“僰”。金文“僰”字见于晋侯僰马壶,字作“

簋,旧多释“僰”。金文“僰”字见于晋侯僰马壶,字作“ ”,从“人”,“棘”声。《说文·人部》:“僰,犍为蛮夷。从人,棘声”。所论一致。但细审两件十三年

”,从“人”,“棘”声。《说文·人部》:“僰,犍为蛮夷。从人,棘声”。所论一致。但细审两件十三年 壶盖、器所见四例文字及

壶盖、器所见四例文字及 卣、史密簋、师

卣、史密簋、师 簋(《集成》4314)铭文,皆作从“企”从“棘”之形,无一例外。三件师克盨所见盖、器五例文字,其“

簋(《集成》4314)铭文,皆作从“企”从“棘”之形,无一例外。三件师克盨所见盖、器五例文字,其“ ”字虽皆漫漶,但细审字形,除北京故宫博物院所藏之器盖文字讹错之外(《集成》4467.1),器铭则似从“企”而作(《集成》4467.2)。现藏中国国家博物馆的师克盨盖(《集成》4468)及美国圣路易斯市私家收藏之师克盨盖、器文字,亦皆从“企”而作。史密簋铭之“

”字虽皆漫漶,但细审字形,除北京故宫博物院所藏之器盖文字讹错之外(《集成》4467.1),器铭则似从“企”而作(《集成》4467.2)。现藏中国国家博物馆的师克盨盖(《集成》4468)及美国圣路易斯市私家收藏之师克盨盖、器文字,亦皆从“企”而作。史密簋铭之“ ”从“企”作“

”从“企”作“ ”,文例与师

”,文例与师 簋铭相同,而师

簋铭相同,而师 簋铭此字或作“

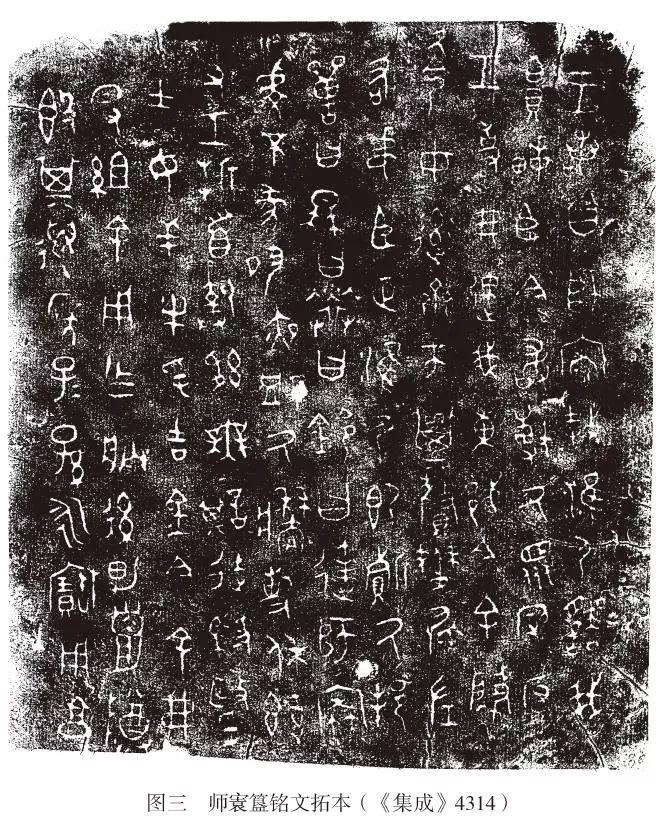

簋铭此字或作“ ”(《集成》4314)(图三),字从“企”;或作“

”(《集成》4314)(图三),字从“企”;或作“ ”“

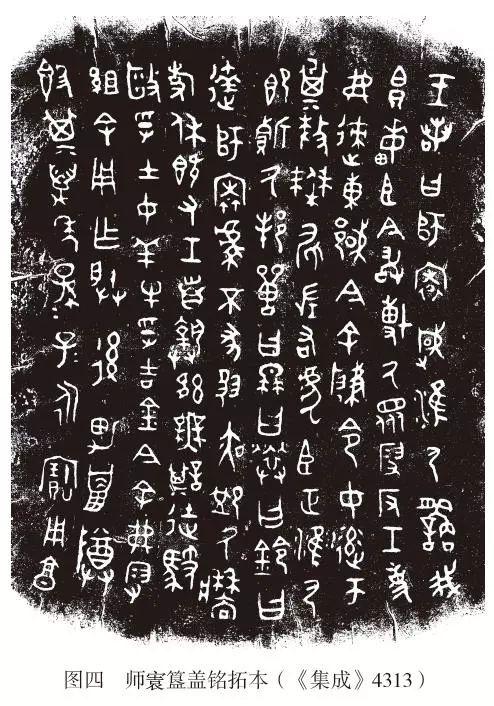

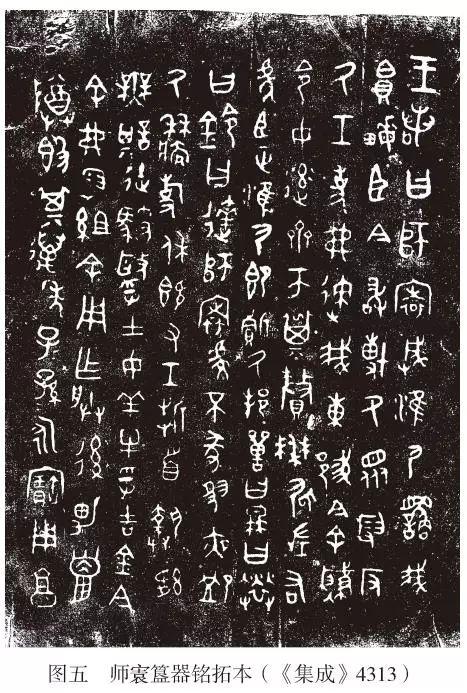

”“ ”(《集成》4313)(图四;图五),“人”下不从“止”而从“木”,与从“企”之“

”(《集成》4313)(图四;图五),“人”下不从“止”而从“木”,与从“企”之“ ”为一字之异体。这些字形与“僰”字形构的区别十分明显。

”为一字之异体。这些字形与“僰”字形构的区别十分明显。

或许我们可以认为此字所从之“企”并非“企”字,而只是对一个完整人形的写实。然而通过分析“人”字字形,我们知道这种可能性几乎是不存在的。在商代及西周早期的铭文中,“人”字在作为某字偏旁的时候,有时会写出完整的人形,其中当然也包括形象的足趾。相关字例如下。

(1)保  (商:保父丁簋、子保觚)

(商:保父丁簋、子保觚)

(2)何  (商:何父乙卣、何马觚,周早:何尊)

(商:何父乙卣、何马觚,周早:何尊)

(3)弔  (商:弔鼎,周早:弔父癸爵、弔祖乙簋)

(商:弔鼎,周早:弔父癸爵、弔祖乙簋)

(4)重  (商:重爵、重癸觚、重父丙觯)

(商:重爵、重癸觚、重父丙觯)

(5)冀  (周早:冀簋,战国陶文)

(周早:冀簋,战国陶文)

(6)舞  (商:《粹》133、作册般甗,周早:匽侯舞昜)

(商:《粹》133、作册般甗,周早:匽侯舞昜)

(7)寒 (周早:中方鼎,周晚:克鼎、小子鼎)

(8)身  (周早:伯身簋、楷伯簋)

(周早:伯身簋、楷伯簋)

(9)伐  (商:伐鬳戈,周早:令簋)

(商:伐鬳戈,周早:令簋)

(10)侄  (周中:伯侄簋、伯侄尊,周晚:

(周中:伯侄簋、伯侄尊,周晚: 匜)

匜)

通过对上引诸字例的分析可以明显看出,作为偏旁的“人”字被描绘成完整的人形,这种做法只出现在商代和西周早期,西周中期尚可见其孑遗,而至西周晚期,除 匜一例外,已基本绝迹。很明显,“人”字在作为文字偏旁而写出包括足趾的完整人形的时代都相对较早,这决定了属于西周晚期的

匜一例外,已基本绝迹。很明显,“人”字在作为文字偏旁而写出包括足趾的完整人形的时代都相对较早,这决定了属于西周晚期的 壶、师克盨、师

壶、师克盨、师 簋等铭文,其“

簋等铭文,其“ ”字所从之“企”作为一种普遍的现象,不可能解释为只是对完整人形的写实,况且其字形还有于足部从“木”的别体。因此我们分析金文“

”字所从之“企”作为一种普遍的现象,不可能解释为只是对完整人形的写实,况且其字形还有于足部从“木”的别体。因此我们分析金文“ ”字,不应该将其所从之“企”视为“人”形的繁构,其字形特别强调足趾的部分,只能释为训作举踵的“企”字。

”字,不应该将其所从之“企”视为“人”形的繁构,其字形特别强调足趾的部分,只能释为训作举踵的“企”字。

字形既定,遂可将该字隶定作“ ”或“

”或“ ”,分析为从“企”从二“朿”,“企”亦声。“企”字的表意重在强调足趾部位,反映了该字所指之物当关乎足部;而二“朿”的表意则为刺。故循其形、音、义三者求之,“

”,分析为从“企”从二“朿”,“企”亦声。“企”字的表意重在强调足趾部位,反映了该字所指之物当关乎足部;而二“朿”的表意则为刺。故循其形、音、义三者求之,“ ”字当为“屐”之本字。

”字当为“屐”之本字。

《说文·人部》:“企,举踵也。从人止。 ,古文企,从足”。段玉裁经韵楼本改“踵”为“歱”,其《注》云:“歱者,跟也。企或作跂。《卫风》曰:‘跂予望之。’《檀弓》曰:‘先王之制礼也,过之者俯而就之,不至焉者跂而及之。’《方言》:‘跂,登也。’梁益之间语。《止部》曰:‘止为足。’《说文》无趾,止即趾也。从人止,取人延竦之意。浑言之则足偁止,析言则前止后歱。止

,古文企,从足”。段玉裁经韵楼本改“踵”为“歱”,其《注》云:“歱者,跟也。企或作跂。《卫风》曰:‘跂予望之。’《檀弓》曰:‘先王之制礼也,过之者俯而就之,不至焉者跂而及之。’《方言》:‘跂,登也。’梁益之间语。《止部》曰:‘止为足。’《说文》无趾,止即趾也。从人止,取人延竦之意。浑言之则足偁止,析言则前止后歱。止 于前,则歱举于后矣。足止同物”。“企”为举踵,“止”为足,故作从“足”,举踵概言之即为举足。字或作“跂”,也以从“足”为意。故字从“企”为意,正明其关乎足部之事。

于前,则歱举于后矣。足止同物”。“企”为举踵,“止”为足,故作从“足”,举踵概言之即为举足。字或作“跂”,也以从“足”为意。故字从“企”为意,正明其关乎足部之事。

“企”或作“跂”,文献不乏文证。《老子》第二十四 章:“企者不立”。陆德明《释文》:“企,河上作跂”。《尔雅·释鸟》:“凫,雁醜,其足蹼,其踵企”。陆德明《释文》:“企,或作跂”。《诗·小雅·斯干》:“如跂斯翼”。《玉篇·人部》引作“如企斯翼”。陆德明《释文》:“跂,音企”。马瑞辰《毛诗传笺通释》:“跂与企同”。《诗·小雅·大东》:“跂彼织女”。陈奂《诗毛氏传疏》:“跂,俗企字”。是为明证。《说文·足部》:“跂,足多指也。从足,支声”。段玉裁《注》:“跂字不当厕此。《庄子》骈拇枝指,字只作枝,跂盖俗体”。“跂”为从“支”得声,其为“企”字或体。准此,也明“ ”当释为“屐”。

”当释为“屐”。

《说文·履部》:“屐,屩也。从履省,支声”。知“ ”、“屐”同音。《玄应音义》卷十一注:“跂,又作屐”。《庄子·天下》:“以跂蹻为服”。成玄英《疏》:“木曰屐,草曰蹻也”。陆德明《释文》引李云:“麻曰屩,木曰屐。屐与跂同,屩与蹻同”。皆“跂”“屐”通用之证。故“

”、“屐”同音。《玄应音义》卷十一注:“跂,又作屐”。《庄子·天下》:“以跂蹻为服”。成玄英《疏》:“木曰屐,草曰蹻也”。陆德明《释文》引李云:“麻曰屩,木曰屐。屐与跂同,屩与蹻同”。皆“跂”“屐”通用之证。故“ ”之为“屐”,即言木屐。故师

”之为“屐”,即言木屐。故师 簋铭之“屐”字或于人足部位从“木”(《集成》4313)(见图四;图五),以形质表意,正像木屐,显然,其所作之“

簋铭之“屐”字或于人足部位从“木”(《集成》4313)(见图四;图五),以形质表意,正像木屐,显然,其所作之“ ”形应即“屐”之初文 。

”形应即“屐”之初文 。

“屐”可训“榰”,朱骏声《说文通训定声》谓假借为“榰”。《诗·小雅·斯干》“如跂斯翼”,《玉篇·人部》引“跂”作“企”。《史记·匈奴列传》:“过焉支山千余里”。《汉书·匈奴传》“支”作“耆”。是“屐”“耆”通用之证。准此,则史密簋、师 簋二铭之“屐”当读为“耆”,指为耆老。《礼记·曲礼上》:“六十曰耆,指使”。二器之釐或称伯,其与

簋二铭之“屐”当读为“耆”,指为耆老。《礼记·曲礼上》:“六十曰耆,指使”。二器之釐或称伯,其与 皆为国君耆老。依古之军礼,治兵与振旅,所异者唯长幼先后之不同。《左传·隐公五年》:“三年而治兵,入而振旅”。《诗·小雅·采芑》:“振旅阗阗”。毛《传》:“入曰振旅,复长幼也”。孔颖达《正义》并引孙炎曰:“出则幼贱在前,贵勇力也。入则尊老在前,复常法也”。《尔雅·释天》:“出为治兵,尚威武也。入为振旅,反尊卑也”。是见出征之时耆老殿后。史密簋与师

皆为国君耆老。依古之军礼,治兵与振旅,所异者唯长幼先后之不同。《左传·隐公五年》:“三年而治兵,入而振旅”。《诗·小雅·采芑》:“振旅阗阗”。毛《传》:“入曰振旅,复长幼也”。孔颖达《正义》并引孙炎曰:“出则幼贱在前,贵勇力也。入则尊老在前,复常法也”。《尔雅·释天》:“出为治兵,尚威武也。入为振旅,反尊卑也”。是见出征之时耆老殿后。史密簋与师 簋铭“耆”后之字,学者或释“殿”,甚确。史密簋铭:“师俗率齐师、遂人左□伐长必,史密右率族人、釐伯耆殿,周伐长必”。师

簋铭“耆”后之字,学者或释“殿”,甚确。史密簋铭:“师俗率齐师、遂人左□伐长必,史密右率族人、釐伯耆殿,周伐长必”。师 簋铭:“今余肇命汝率齐师,㠱、釐耆殿,左右虎臣征淮夷”。故两铭之“耆殿”皆谓出兵尊者殿后之制。据此可证,“

簋铭:“今余肇命汝率齐师,㠱、釐耆殿,左右虎臣征淮夷”。故两铭之“耆殿”皆谓出兵尊者殿后之制。据此可证,“ ”为“屐”之本字殆无疑问。

”为“屐”之本字殆无疑问。

《释名·释衣服》:“屐,榰也。为两足榰以践泥也”。又云:“帛屐,以帛作之如屩也。不曰帛屩者,屩不可践泥也,屐可以践泥也。此亦可以步泥而浣之,故谓之屐也”。王先谦《释名疏证补》引苏舆曰:“《御览》服章十二引云:帛屐,以帛作屐如屩者也。不曰帛屩而曰帛屐者,屩不可以践泥,屐可以践泥也,故谓之屐”。古屐以木制,上以帛带固足,底有前后二齿,以便行于泥路。《晋书·谢安传》:“玄等既破坚,有驿书至,安方对客围棋,看书既竟,便摄放床上,了无喜色,棋如故。客问之,徐答云:‘小儿辈遂已破贼。’既罢,还内,过户限,心喜甚,不觉屐齿之折,其矫情镇物如此”。《南史·谢灵运列传》:“登蹑常着木屐,上山去其前齿,下山去其后齿”。是知木屐形制当以前、后二齿为其特点,故着之企竦。金文“屐”字本从“企”以立义,文旨正在于此。

木屐有齿,故可称为“齿屐”。李白《浣纱石上女》:“一双金齿屐,两足白如霜”。即以齿屐相称。屐之两木齿分置于底部前、后,故金文“屐”字本从“棘”以象之。《说文·朿部》:“棘,小枣丛生者。从并朿”。又云:“朿,木芒也。象形。读若刺”。《诗·小雅·斯干》:“如跂斯翼,如矢斯棘”。毛《传》:“棘,棱廉也”。郑玄《笺》:“棘,戟也。如人挟弓矢戟其肘”。《楚辞·九章·橘颂》:“曾枝剡棘”。王逸《章句》:“棘,橘枝刺若棘也”。是“棘”训芒刺,引申为棱廉,正合屐齿之意。屐有二齿,乃象屐底之刺,行于泥路,二齿刺地以防滑,故金文“屐”字本从“棘”或 前、后二“朿”以表意,准确生动。

木屐既名“齿屐”,齿乃屐所具齿牙之象。今据铭文则知,木屐、齿屐之名本实作“牙屐”。古“齿”“牙”二字细义有别,广义不分。古制素有“崇牙”之说,或饰于钟虡,或饰于旌旗,皆以锯齿为特征,然习称“牙”而不称“齿”。《诗·周颂·有瞽》:“设业设虡,崇牙树羽”。孔颖达《正义》:“虡者立于两端,栒则横入于虡。其栒之上加施大板,则著于栒。其上刻为崇牙,似锯齿捷业然,故谓之业。牙即业之上齿也”。《礼记·檀弓上》:“设崇,殷也”。孔颖达《正义》:“旌旗之旁,刻缯为崇牙。殷必以崇牙为饰者,殷汤以武受命,恒以牙为饰”。古器且有牙璋。《周礼·春官·典瑞》:“牙璋以起军旅,以治兵守”。郑司农云:“牙璋,瑑以为牙。牙齿,兵象。故以牙璋发兵,若今时以铜虎符发兵”。《周礼·考工记·玉人》:“牙璋中璋七寸”。郑玄《注》:“二璋皆有鉏牙之饰于琰侧”。此鉏牙即器物旁出之牙状物。古之佩玉又有“冲牙”,也见称“牙”之俗。故齿屐以屐底两齿或两牙为其特征,依殷周之习,适可名之曰“牙屐”。

壶、师克盨铭中与牙屐同赐者尚有赤舃,当同为鞋物。《诗·豳风·狼跋》:“公孙硕膚,赤舄几几”。毛《传》:“赤舄,人君之盛屦也”。《诗·大雅·韩奕》:“王锡韩侯,玄衮赤舄”。金文与赤舄同赐者不独牙屐,尚有他物,但这并不意味着与赤舄同赐之牙屐不属于鞋物。赤舄关于足,于身体最在下,故金文凡见服饰之赐,赤舄必殿其末。据此制度分析,则牙屐与赤舄并列,或厕赤舄之前如

壶、师克盨铭中与牙屐同赐者尚有赤舃,当同为鞋物。《诗·豳风·狼跋》:“公孙硕膚,赤舄几几”。毛《传》:“赤舄,人君之盛屦也”。《诗·大雅·韩奕》:“王锡韩侯,玄衮赤舄”。金文与赤舄同赐者不独牙屐,尚有他物,但这并不意味着与赤舄同赐之牙屐不属于鞋物。赤舄关于足,于身体最在下,故金文凡见服饰之赐,赤舄必殿其末。据此制度分析,则牙屐与赤舄并列,或厕赤舄之前如 壶铭所记,或更次赤舄之后如师克盨铭所记,知其定非鞋物莫属。《周礼·天官·屦人》:“屦人掌王及后之服屦。为赤舄、黑舄,赤繶、黄繶;青句,素屦,葛屦”。牙屐之类或也由其所掌。

壶铭所记,或更次赤舄之后如师克盨铭所记,知其定非鞋物莫属。《周礼·天官·屦人》:“屦人掌王及后之服屦。为赤舄、黑舄,赤繶、黄繶;青句,素屦,葛屦”。牙屐之类或也由其所掌。

(本文电子版由《考古》编辑部提供 作者:冯时 中国社会科学院考古研究所;原文刊于《考古》2019年第6期)