在56个民族组成的大家庭中,多采多姿的鞋饰文化充分表达了各个民族的历史、审美、生态等物质文化和非物质文化。我国少数民族的鞋履是最具典型和传统的鞋式,特别是多姿多彩的布鞋,既是我国鞋史上最悠久的鞋类,也是世界鞋史上最具中国特色的鞋履。

在我国,最早用文字记载的鞋履便是对布鞋的描述。出自于两千六百多年前的《诗经》中,其中反映当代民俗风习的(魏风.葛屦)中写道“纠纠葛屦,可以履霜”。葛是当时常见的一种植物,先人用葛的纤维织成葛布来做鞋面和鞋底,一般葛布鞋是单底鞋,可以踩霜,但不能践水和踏雪,适宜在春秋穿用。今天用葛、麻、棉、丝类等布料制作的布鞋仍是我国西南、东南、西部地区少数民族最常见的民俗鞋,计有布依、苗、蒙、侗、壮、彝族等近30多个少数民族仍在穿着使用。我在民族地区每收集到一双布鞋就感觉如同学到一页文史知识和得到一份民族风情。无论是华丽巧致的绣花布鞋、工艺精湛的长统布靴还是朴实无华的纳帮布鞋、古朴粗犷的木底布鞋都在向我倾诉着、传递着情意绵绵的民族风采、民俗风习和民间风情。

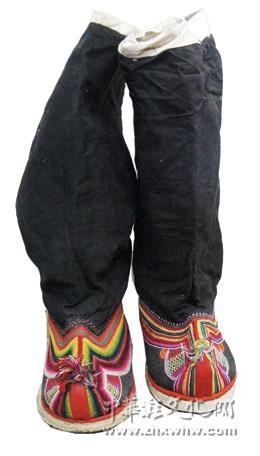

土族长统布鞋

这些民族的布鞋在形制上基本承传了我国魏晋以后常见的翘尖鞋头形式,装饰上延袭了几千年中华刺绣的手法,工艺上保留了秦汉以来纳底衍绱的技术。在少数民族男耕女织的小农经济中,布鞋不仅是重要的生产劳动必需品也是体现这个民族聪慧、智睿的工艺品。花团锦绣的布鞋除了实用功能外,还在求爱、婚嫁、育子、寿庆、丧葬等民族风俗活动中承担着情感交流的载体。如仫佬族姑娘十几岁就开始学习制做 “同年鞋”,这是准备给将来的心上人的一种见面礼。等她们长大成人后就会按民族习俗到坡场上与男青年对歌“走坡”,当双方情投意合时她便把早己藏在身上的“同年鞋”送给中意的阿哥表达爱慕之心并作为珍贵的订情之物。

高山瑶族有一种“定亲鞋”;当瑶族青年男女在确定爱情关系后,女子去拜见男方父母时要带上一大摞“定亲鞋”,瑶族姑娘在鞋底和鞋面上纳绣含意各异的图纹花样,以便分别送给男方家庭的不同成员;若要送给男方爷爷辈的鞋,便在鞋底纳绣北斗星图案以祈盼老人如北斗寿星永远长寿;送给男方父母辈的鞋,就要在鞋底上纳绣一棵苍劲老松树意祝父母大人健康有力、挺拔如松;但送给小姑子的鞋,图案不在鞋底上而是在鞋面上绣上一朵盛开的五彩花朵祝愿小姑子如花似玉、神采过人。

桂北龙胜伟江一带的苗族姑娘在未出嫁之前自己动手缝纳几十双陪嫁布鞋,在缝纳陪嫁布鞋时,每一双布鞋只能用一枚针缝制到底不能弄断,如果弄断针就认为是不吉利,所以姑娘缝纳布鞋时要特别仔细认真。这种规距是考验姑娘做事的耐心和仔细,布鞋缝纳好后,每一双都得用线缝连起来,而且只能缝四针表示好事成双。到举行婚礼那天,苗族姑娘先把布鞋放在茶盘上;然后姑娘双手托着茶盘,很有礼貌地-一奉送给新郎最亲的亲戚,以此来表明姑娘是个勤劳的媳妇。

土家族敬奉白帝天王三兄弟,一般在“白帝天王庙”后面还要修建一座“天后娘娘庙”,敬得是白帝天王的母亲-一蒙易神婆,土家族把蒙易神婆视为生育神,在她的“天后娘娘庙”的神龛上放了许多男女小孩鞋。哪对新婚夫妇盼子心切或婚后一直未孕就会前往“天后娘娘庙”拜祭,她们烧过香纸后就闭上眼睛去摸鞋龛上的小孩鞋,如果摸到男童鞋将会生育男孩,模到女童鞋就会身怀女婴。

白族卷头布鞋

白族老人过了60岁就要穿寿鞋。这种寿鞋的鞋面大都使用红色的绸缎或棉布,先在鞋头上用兰色丝线刺绣一枝素淡清雅的不老松,再在上面绣一个“寿”字图案。鞋后跟上则绣上三角图形。鞋底须用白布,用细麻绳横平竖直地精心衍纳。这种鞋由老人的后辈制作、奉送。体现了小辈的孝顺和两代人的亲情。平塘一带的布依族老者死后丧葬时须穿“老鞋”,这种老鞋的鞋帮上俗定刺绣特定的图案;一般是绣上蛇与蛾,也有绣蛇与鹅的。意寓借助蛇与蛾的神力引渡亡人去西天“极乐世界”。

鉴于历史的迁移和民族的纷争鞋文化发展也会演绎出多元现象。如笔者在大西南考察哈尼族的鞋饰时,收集到云南元江那女若一带的哈尼族姑娘不做布鞋、不穿布鞋的典故;原在来历史上那一地区的哈尼族先人们早已建成经济自给自足,民众安居乐业的园地。那时候哈尼族姑娘个个都是绣花制鞋的能工巧匠。后来横行一方的汉族士官霸主眼红这片乐土,便设计霸占哈尼族开出的良田。汉族士官霸主使出了恶毒的“美人计”--将自己的女儿硬嫁给哈尼王,霸主的女儿成为王妃后很快掌握了哈尼王的势力分布与范围,接着就把这些内部资料缝在鞋帮的夹层里偷送了出来,结果这个汉族霸主很快征服了哈尼王,强占了肥地沃野,给那一带的哈尼族人民带来了深重的灾难。从此哈尼族老祖宗立下了不与汉人通婚和不兴做鞋的族规。一代代的后人遵循着前人“哈尼姑娘不做鞋,做鞋眼睛会戳瞎”的古训,并规定出嫁的哈尼姑娘在夫家男子面前穿鞋就是大逆不道。虽然哈尼人避讳布鞋却对木头鞋情有独钟,传说哈尼先祖在迁徙途中,为防止炎热、尖锐的石头伤脚,便把木块捆绑在脚底顺利通过了山涧河谷到达目的地。从此哈尼族穿木头鞋的习俗沿袭下来。制作木头鞋通常选用较轻泡的攀枝花木、刺通木和红椿木,哈尼人把脚板粗的树杆砍制成两只小板凳摸样的木头鞋,然后在鞋底上穿三个眼将棕绳编成丫字形套在脚上。穿这种鞋既可爬坡又可淌水,累了还可当板凳和枕头。

几千年来我国少数民族的鞋履文化依然在传承、延续着中华民族古老的鞋履文化。它为我们影射出华夏远古鞋履的形制、特征和工艺,无怪乎很多学者赞誉少数民族的鞋履为研究中国古鞋提供了活教材,它是中华历代鞋履的“活化石”。

来源:中华鞋文化网