在“儿童服饰”这部分内容中,帽子、衣裳、装饰灯三块儿都比“鞋袜”内容要多得多,为什么会出现这种情况呢?说来该是一个有趣的话题。

对于孩子,使其“成人”是最为首要的。可处于生长中的孩子对疾病和灾祸的抵抗能力又最低。在过去,中原的广大地区经常有天灾人祸,人们食不果腹,加之文化落后、缺医少药,儿童的死亡率很高。孩子的威胁越大,人们为保护孩子付出的代价越高,保护孩子的办法也就越“多”:积极的医,消极的巫,还有一些看似积极实则消极的祈福祈寿的行为。老虎衣、“狮子皮”、贯锁子、留鳖尾、戴香袋等都属此列。婴幼儿最需保护,可婴幼儿都不很会走路。不会走路,鞋就用得少。因此,作为祈福祈寿的负载对象,鞋子也就难为首选。鞋子失却了这样一个重要竞争条件,所以,其“不发达”的现实也就合理了。本来,儿童服饰还有个比婴幼儿略大的已经会穿鞋子的“儿童”呢,可孩子长到七、八岁后,这部分“儿童”就不再大红大绿大镶大饰地穿鞋了,从式样到色彩都过多地“成人化”了。鞋子,就如它在人体所处的位置一样,成了儿童服饰的最末角色!从此处可以看出一个特点:儿童的鞋子和成年人尤其是年轻女人的鞋子在对人体的装饰意义上说是很不相同的。

孩子刚刚出生,那粉嘟嘟、红通通的小脚是不胜鞋子的软夹厚垫的,所以很少穿鞋。过些日子,孩子要出“窝儿”见见世面了,这时便有了鞋。此时之鞋,都是象征性的,一般是用两层新布缝成,连底子也是软的,挂在脚上,只起“看”的作用。这就叫“软底儿鞋”。软底儿鞋无甚讲究,最为好做。七十年代中,工厂还专为孩子生产一种软底儿鞋,红色,土色或黄色底儿,穿上颇有灵气。最近十几年,常见婴儿穿用毛线钩的软底鞋,或红或绿,毛茸茸的,很是好看。若是出“窝儿”时正好赶在深秋或者早春,这软底儿鞋也就不能再穿,而改成“连裤鞋”了。

连裤鞋是就鞋说,若从裤子说起,它就又变成“连脚裤”的名字。连裤鞋有单、夹、棉三种,何时穿夹何时穿棉,要因季节而定。一般是初夏穿单,春秋穿夹,冬天穿棉。连脚鞋做时很省事,把裤腿留长些,然后用针线缝住裤口,针缝儿呈前后走向就行了。若是棉的,再在底上纳几行线,使下边硬实些。

半岁以后,孩子有“脚”了,就得真的穿鞋了。若是夏天,则穿软底儿或薄底儿布鞋,孩子站地上一拱一拱地往上窜,鞋子显得很有用。七十年代以前,孩子皆然。进入八十年代,大人们鞋式繁复,孩子鞋式样也多起来,城市中的婴儿多穿塑料泡沫底儿凉鞋和硬塑料底儿凉鞋了。不过,在广袤的乡村,幼儿仍多穿布鞋。到了冬天,孩子们便穿起了“虎头鞋”。

虎头鞋一些地区唤作“猫头鞋”,也有虎、猫二名混用者。此鞋在中原为何具有两个名字呢?这和民间对虎、猫二物的认识有关系。民间认为,虎和猫样子差不多,故有“比猫画虎”的说法,也有“猫有虎威”的俗话。做虎头鞋上哪儿取样子,比家中豢养的猫就行了。另外,中原还广泛流传着“猫为虎师”的故事,略记下来,可做此鞋名来源地参考:

远古时代,猫就有了现在的一切本领,会咬,会扑,会抓,会剪。可老虎呢,傻瓜一个,啥也不会,虽然个子很大,可是老被欺负。猫看在眼里,对老虎的处境很为同情,于是,就主动出来当了老虎的老师。

白天黑夜,猫教老虎用嘴咬,用腿扑,用爪抓,用尾剪等各种搏击本领,老虎渐渐地掌握了这些,加上它个大力足,除了自己的老师猫,山上的野兽们没有一个不怕他的。后来,老虎起了坏心。他想,如果猫把本领再教给别的野兽,他们不是又和我一样厉害了吗?就想把猫吃掉。可是,当它对老师施加暴力,逼得猫无路可走时,猫却一纵身爬上了大树——原来老师留了一手,没把爬树的本领教给老虎。

试想,把百兽之王的虎做成鞋样以使其辟邪祛灾,作为“百兽之王”的老师——猫,不是更为合格吗?所以,把这种鞋叫成虎头鞋或叫成猫头鞋,看来都同样可以达到目的!

虎头鞋因为里边多穿棉袜,所以整个鞋形近似于一个长、宽比例不大的长方形。鞋脸为虎头样,宽宽的鞋头上缝有圆圆的暴大虎眼,虎眼上方有用兔毛缝成的长眉。阔大的嘴,嘴巴里露出锋利雪白的牙齿,环嘴一圈又用白兔毛圈成的长胡子。鼻子大而长,或红或黄或绿,很像一个大辣椒,接近鞋口处,缝着两只猫样短而肥的大耳朵。整个形象,显得颇有生气。中原民间有一种孩子游戏,主要是用来吓唬对方的,玩时,用两个小指勾住两边嘴角外撕,两个食指扒住两眼下眼皮,对着对方的脸“噢”地一声怪叫,名字就叫“装老猫”。样子颇和鞋上之猫相类,所以,小些的孩子常有脱下脚上之猫头鞋,和对方“噢噢”争斗的。

猫头鞋穿几对才可以换穿别的鞋呢?一般是三对,并且三对猫头鞋的颜色还绝对不能一样,现有“头双蓝,二双红,三双紫落成”的歌谣为证。“头双蓝”即用蓝色布做鞋面的猫头鞋,蓝和“拦”同音,也就是说拦下了,孩子可成人。“二双红”即红布鞋面猫头鞋,红色免灾辟邪,孩子安全部生病。“三双紫落成”即紫色布鞋面猫头鞋,“紫”同“子”音,“紫落成”就是“子落成”,也就是孩子可在自己家里落地生根长大成人了。另外,鞋底上还多打有九颗圆子儿,取意为“九子十成”。总之一句话,都是为了让孩子成人。其实,穿三双猫头鞋是有道理的。一般说来,哪一双鞋不穿一年呢?连穿三对猫头鞋,孩子至少三岁了,三岁后的孩子抵抗力增强,是比较好养了。民间俗话说:“过了三岁就好带了!”也就是这么个意思。

猫头鞋的样子很多,具体穿法各地也不尽相同。

和猫头鞋取意相同的还有猫头靴子。猫头靴子比猫头鞋稍大,在做法上也较为认真。鼻、眼、嘴、耳,一丝不苟,很少迁就。在靴子筒上绣有人物、故事、花卉等,料用细布,靴多黑色。靴底子用桐油漆得坚如木板,可履雪踏泥。猫头靴子做起来费工,所以,受宠的男孩子多穿,女孩子很少穿此。

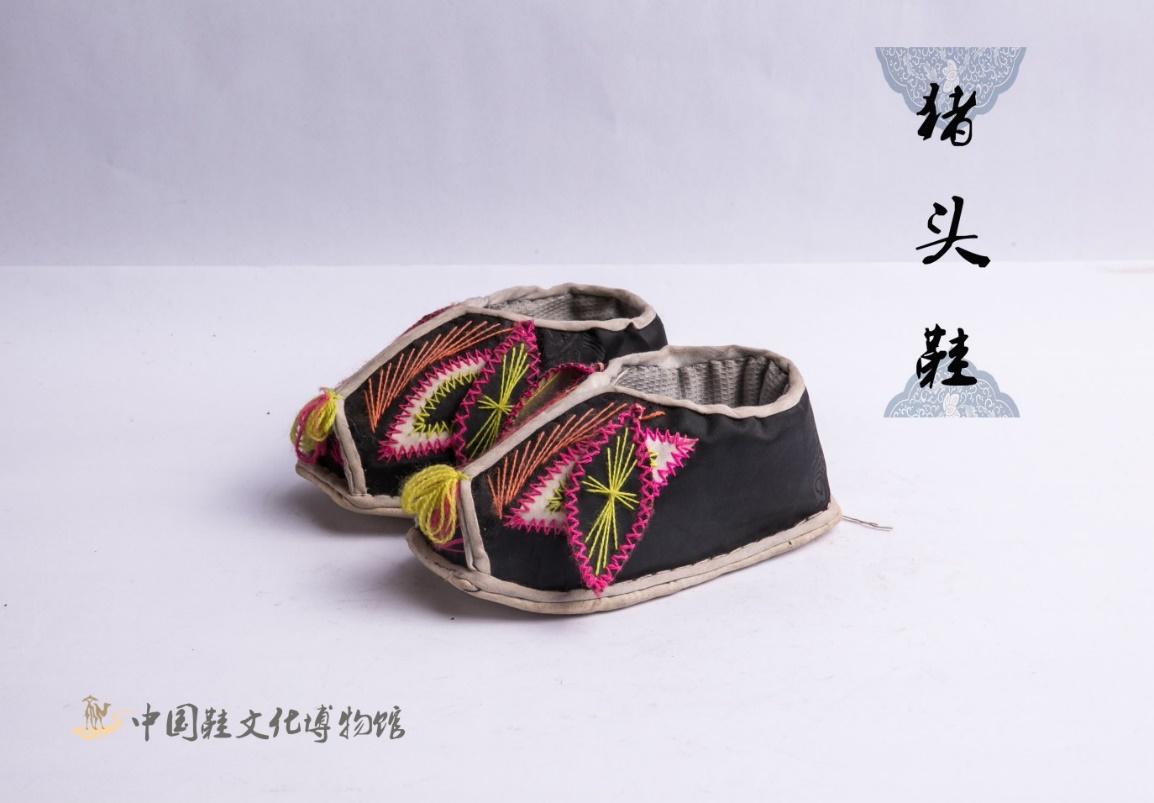

在豫北、豫东等地,还有让男孩子穿猪头鞋的风俗。猪头鞋为求其逼真,鞋面布一律黑色,鞋头处缝上或红或白或黄一个弧形猪唇,猪唇上缝上黑黑的两个圆鼻孔,鼻子上面是眼睛,眼珠或红或白或黑,一副憨实、诚恳的神情,看了令人忍俊不禁。鞋后事寸许长一个猪尾巴,自然也是黑色。为了增加活泼气氛,有的妈妈常在尾巴尖上打一簇红缨子。孩子穿猪头鞋有两个原因,一是说猪结实泼壮,能吃能睡,吃不挑食,睡不拣窝,生命力旺盛。孩子穿猪头鞋,是对孩子成人的一种希望。二是说猪相貌丑陋,小鬼们见了不敢进前叫魂儿,孩子可以成人长命。关于猪头鞋,民间有歌谣说:“先穿猪,后穿猫,气得老婆摸不着。”猪,就是猪头鞋;猫,就是猫头鞋;老婆,也就是送子奶奶中的“三奶奶”或“四奶奶”。民间传说,大奶奶送男,二奶奶送女,三奶奶则常把自己身边的金童玉女送下来。所以,三奶奶送的孩子聪明伶俐,但多不成人。人们既想让孩子聪明漂亮,又不想不让三奶奶收走,所以,就想了个“先猪后猫”的穿鞋法。至于“四奶奶”,这是各地流传中的变异造成的。显然,这种迷信故事,产生于一夫多妻制的封建时代。目前穿猪头鞋之俗也和猫头鞋的穿用情况一样,变得越来越向艺术性发展。而较少原来的意义了。这也是社会进步文化繁荣的必然结局。

在密县山区,还有让孩子穿“兔子鞋”的风俗。各处的动物鞋多为棉鞋,这里的兔头鞋却是单的。我问一位年轻妇女,为啥让孩子穿兔子鞋,她笑着说:“穿了兔子鞋跑得快!”中原常用“穿了兔子鞋”骂占便宜事跑在前的人,此处却不在乎,它的“跑的快”为的是让孩子躲灾避祸,当然应该是单鞋了,轻便快捷!

和其他服饰相比,既然孩子的鞋子“不发达”,那么,其袜子的“不发达”程度也就可想而知了。可以说,在中原民间,几乎没有专门属于孩子的袜子样式!五十年代以前,民间手工做的棉袜、夹袜,六十年代棉线打的粗线袜,七十年代之际的毛线袜、尼龙袜,八十年代的各式机制袜,大人的,孩子的,在样式上都没有很大的差别。这种现象的解释,也可以从两个方面来看,首先,袜子对于孩子特别是婴儿远没有对成人为实用、为重要,成人甚于孩子,故此。其次,祈护孩子成人意义的负载对象也轮不到穿在里边的“末衣”。所以,既欠实际意义又不载祝福的美愿,袜子之弱也就十分有理了。