(一)

在汉语中,“和谐”是一个历史悠久、内涵丰富、寓意美妙而又深入人心的词语。古代“和谐”又称“和协”。《左传•隐公十二年》有“寡人有弟,不能和协”句,这里的“和协”指“和睦相处”之意;又汉•郑玄笺《诗•周南•关雎》“关关雎鸠,在河之洲”句云“后妃说乐君子之德,无不和谐”,亦指“和睦协调”的意思。

“和谐”之美的文化建构中,还凝聚着中国老百姓的智慧与创造,这就是千百年来在民间流行的与鞋履有关的寓意“和谐”的民风民俗。我们知道,中国汉语中存在着多字同音的有趣现象。由于 “鞋”与“谐”、“偕”在汉语中发音相同,可构成丰富的同音联想,形成微妙的替代关系;再加上鞋的外观又很有特点:两两相对、相伴相生,符合对称美的自然法则,最能引发美好的想象。在漫长的口语使用中,民众逐渐习惯用鞋履之“鞋”比喻“和谐”之“谐”、“偕老”之“偕”;产生出“和谐美满”、“诸事和谐”、“白头偕老”等表意吉祥的彩头话;衍生出许多有趣的习俗。

(二)

“和谐”谐音寓意民俗是民间口头语言与中国鞋履文化融合的产物。我国是衣冠王国,鞋履文化的历史非常悠久,著名的“世界第一靴”——楼兰女靴就出土于我国新疆楼兰铁板河,距今已有5000年的历史了。

今所谓“鞋子”,在中国古代史上经历了多种称谓。一般先秦为“屦”、汉为“履”。汉代是中国礼俗的成熟时代,“履”作为人类生活的必需品,也进入礼仪领域,构成礼俗文化的一个组成部分。“履”字本为动词,意谓“践”、“踩”与“着”鞋,后也用作名词,为当时对鞋的总称。

“履”亦通“礼”。查阅古文字典籍,得知汉字中“履”与“礼”往往可以互训,构成文化同构关系:“履,礼也。饰足以为礼也”(《释名•衣服》);又“礼,履也;所以事神至福”(《说文解字》)。汉魏时流行“履长之贺”,即妇女于冬至节向长辈敬献鞋袜习俗,就是这种“履”“礼”相通的最好例证。

“履长之贺”还渗透到旧时婚礼中的“妇贽”古礼之中。

“妇贽”,指传统婚礼“庙见”时新妇初次拜见公婆并进献见面礼的习俗,俗称“见舅姑”、“见翁姑”、“见大小”。贽,礼也。新妇初次拜见公婆,见面礼中“履”必不可少。新媳妇通常要亲自为公婆各做一双鞋子,也有为夫家公婆及族戚尊长各做一双的,甚至还有惠及邻里的。遇到大家族,夫家亲友众多,工程量大,姑娘的确犯难。因为新鞋做得好坏,不仅是女人是否心灵手巧的标志,还体现她加入这个新家族的诚意。固有“姐夫好嫁鞋难做”之说。为了日后的婚姻大事,女孩自幼习做嫁鞋,不可懈怠。儿歌里这么唱:“金小鸽,两边排。闺女崽,莫出来,要学针线学做鞋。明日公婆来催嫁,堂前打鼓看花鞋”(湖北通山)。鞋礼虽小,寓意深远,新妇要早作准备。一般婆家在过礼时,就“寄有翁姑、兄嫂、弱叔、小姑鞋式。女即依式缝就,于归日与其家自办喜蛋、喜饼、茶果同作一盒送至婿家。饭毕客散,男女送亲者令人移盒中堂,请舅姑等出,将鞋遂一交明,谦言针线无似(湖北长阳县志)” 。

现代鄂西土家族地区“散喜鞋”仪式,即承古“妇贽”之制。在成亲的次日,新人们要把新郎家所有的长辈亲友都请到堂屋依次坐定,敬烟敬茶。新娘随新郎口吻依次称呼各位,接着就散“喜鞋”。边散边谦言道:“毛脚毛手,做得太丑。老少面前,拿不出手。”老辈子领了“喜鞋”,给新娘递“打发钱”,边递钱边说吉利话:“花鞋做得妙,芙蓉出水水欢笑。 红花并蒂日日红,好鸟双栖时时好…… ;在鞋礼交换的过程中,新的和谐的家庭关系自然而然地形成。(图一,做鞋的姑娘媳妇们)

图一 周庄做鞋的姑娘媳妇们 何红一摄

生活在大瑶山的瑶族献鞋仪式在定亲这天,届时姑娘一定要给男方的家庭成员每人送一双亲手做的布鞋,这就叫送“定亲鞋”。“定亲鞋”的制作,还有一套规矩。即给男方祖父母的,鞋底要打上一颗北斗星,意思是祝福老人如北斗健康长寿;给男方父母的,要打上一棵松树,寓松柏常青,健壮挺拔;送哥嫂姐姐的,要打上一个玉米包,寓五谷丰登;送给弟弟的,要打上一棵竹子,寓快快长大成才;送给妹妹的,鞋面要绣朵红花,寓越长越漂亮; 鞋履无言,寓意深长。同样,贵州侗族姑娘出嫁,也要带上许多鞋子,作为给婆家尊长的见面礼,这种礼仪在当地称“进门孝”。

陕西商洛一带时兴“做满家鞋”。即定亲仪式后,姑娘就得亲手为男家所有成员做一双鞋,结婚那天当场分鞋。得鞋者当场试穿,并加以评价。亦有在“回门礼”时姑娘再为夫家每人做一双“满堂鞋”的。还有一种礼鞋,叫“留娘鞋”,是出嫁女儿在离家时留给母亲的纪念物。一般以喜庆的红色为面,上绣富贵牡丹、松柏常青等图案,表达女儿对母亲的牵挂和祝愿。(图二,民间绣花鞋)

图二 民间婚嫁绣花鞋及鞋垫 何红一摄

在众多的馈赠礼品中,“履”早已由一般生活用品上升为特殊的馈赠符号,并被赋予礼俗教化功能,即用礼仪方式倡导尊老爱幼,和睦相处的家庭美德。中国素称礼仪之邦,民间礼尚往来又极重情义,在民间情与礼的沟通上,鞋履起着沟通、协调人际关系的重要作用。

(三)

在婚姻家庭中,鞋履通常还充当爱情的信物、美满爱情吉祥物的作用。

在男耕女织的旧时代,女性从小学习剪鞋样,绣花鞋,负责全家老小的衣着穿戴,没有不会做鞋的。俗话说:男人在外边走,带着女人的手,就是指家庭中女主人擅长针黹的特点在男人身上的体现。男女的爱情婚姻通常也由鞋履沟通。

如在黔东北土家山寨,姑娘到了十七、八岁,就有媒人提携礼品前来求亲。在女方父母认可之后,媒人还要将小伙子带来“认亲”。如果姑娘看上这个小伙子,就会扎一双布鞋送给小伙子,这样,两人的爱情就有了八九成希望。故姑娘的鞋子交托之人。也是她牵挂之人。正像民歌所唱:“情哥出门走四方,姐把鞋子送一双。两头纳的芝麻点,中间纳的巧鸳鸯,不挂肝来也挂肠”。以鞋定亲习俗在其它地方也盛行。

女孩子给未婚情人做鞋,在过去并不是一件容易的事。女方不能公开与小伙子约会,也不好意思去公开丈量未婚夫的脚,只好悄悄目测或运用智慧。通常的办法是在小伙子必经之道上撒下柴灰,取下脚印,可谓煞费苦心。这样做成的定情鞋不仅千针万线,而且深藏有义。如鞋底中间纳成菱角图案,叫“有心鞋”。鞋面用青布做成“圆口”,叫“和谐圆满”。定情鞋还要配上一双精美的挑花鞋垫。当小伙子终于得到这双定情鞋并小心奕奕地换上它时,会惊喜地发现这双鞋居然像比着自己的脚做的一样熨贴、合脚。

壮乡靖西一带的定情鞋也是深藏玄机。鞋里垫布留出一寸见方的空白,意为“你愿连连”(壮乡恋爱叫“连情”);如把鞋扣钉好则表示要“扣住你的心”。他们在《送鞋歌》里互相唱道:(女)白布鞋底十八层,层层贴着妹的心。三更纳底妹不困,五更纳帮更精神。(男)脚穿新鞋暖透心,能上高山把虎擒。哥有阿妹来做伴,敢下大海把龙骑。(图三——定情鞋花剪纸及绣花鞋垫)恋人间的配合默契、情投意合全靠小小鞋履来架桥引渡。

图三 定情鞋花剪纸及绣花鞋垫 何红一摄

情人相恋,以鞋为凭,古已有之。唐代一女子姚月华年少失母,随父寓扬子江,与临舟书生杨达诗书往来,情投意合,女子遂《制履赠杨达》道:“金刀剪紫绒,与郎作鞋履。愿化双仙凫,飞来入闺里”。 显然,这双鞋履是这位闺中寂寞之女的情感寄托,她渴望这双鞋履能化作仙鸟双双飞来,成全她的和谐美满姻缘。

在传统婚仪中,鞋履是不可或缺的道具。因其发音吉祥,睹物思义,能引发人们美好的联想,故而成为传统婚礼中的彩头话——“和谐美满”、“同偕到老”的形象化注释。

“合鞋”之俗,据说是东晋时流行于长江中下游一带的用鞋习俗。五代后唐马缟《中华古今注》卷中记载:“至东晋,又加其好……凡娶妇之家,先下丝麻鞵(古鞋字)一纟两 (即一双),取其合鞋之义”。张云璈《四寸学》卷一云:“今俗新婚之夕,取新妇之鞋,以帕包裹,夫妇交递之,名曰‘和谐’” 。胡朴安《中华全国风俗志》亦有同记。又有《古今中外婚姻漫话》介绍安徽合肥清末民国初年婚俗:新娘花轿到男家门前,男家请两位儿女双全妇人,持灯绕轿一周,并将新娘的鞋和新郎的鞋对换,以显示“和谐”的征兆,也属此类。

“铜鞋”,则是“合鞋”的另一种表现方式。四川新都马家山崖墓出土的东汉执镜提鞋俑,便是一例。该俑面露喜色,右手执铜镜一面于胸前,左手提鞋一双。“铜镜”与“鞋”在一起,表达“同偕到老”之意,应该是迄今发现的“同偕”的最早谐音图案。 同时它在东汉时的文物中出现,也印证了“东汉末有‘鞋’”、“隋唐‘鞋’始大行”的说法。“铜鞋”之俗,全国皆有。在三晋之地,新娘娘家陪送的嫁妆中,必带有一面铜镜和一双绣花鞋,谐音取意为“同(铜)偕(鞋)到老”。 河南、江西亦盛行此俗。

图四

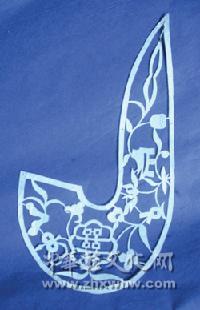

湖北、湖南姑娘出嫁妆,也要为自己准备一件压箱之宝──“筒鞋”。即做好一男一女两双布鞋,套在一起带到婆家。在南方方言中,将某物套在某物中,称“筒”。两双鞋套在一起,自然是“筒鞋”了。“筒鞋”即“同偕”也,故被当作夫妻恩爱、白头偕老的象征物。笔者收集到两帧清末流传下来的“同偕到老”的鞋花样,它们是当时人们绣制“同偕到老”婚鞋的底样,分别由剪纸和手绘完成。两帧花样非常直观地表达了过去民众的婚姻理想。老艺人说,因为姑娘出嫁都要做“同鞋”,送陪嫁拣箱时,头一箱就放这种“同偕到老”,所以这种花样是很俏销的。

笔者新近还见到这样的资料,在山西临汾的一件民间绣品“万民伞”上绣制的“同偕到老”纹样。这位不知名的作者巧妙地将一对新婚夫妇同置于一条大鞋做成的船上:其中新娘身着“凤冠霞披”,新郎的下颌却夸张地绣出了胡须,形象地图解“白头偕老”主题 。

追求婚姻善始善终,和谐美满,是中国传统婚姻观念体现,反映民众对美满婚姻生活的期待。早在《诗经》时代,古人就留下“执子之手,与子偕老”的爱情誓言。俗话说,十年修得同船渡,百年修得共枕眠。同在一个屋檐下,是很不容易的。然而,封建制度下的包办婚姻,酿就无数婚姻悲剧。为了防范于未然,人们不得不采取巫术手段,将“夫妻和谐”、“白头偕老”的愿望寄寓于鞋俗之中。(图四——“同偕到老”鞋花剪纸、绣品等实物种种)

图四 山东布玩“鼠嫁女” 何红一摄

(四)

“同偕到老”鞋俗的形成,还是民间祥物崇拜和吉祥观念作用的产物。

鞋,在方言中读“hai”,与“孩”相谐,可引申出“孩子”的联想,是添人添丁的好兆头。古代亦有“履迹感生”神话,讲述周民族的始祖后稷之母姜嫄一次在荒原中好奇地踏了一个巨大的脚印而怀孕生稷的故事。从这一角度看,鞋是有生命意味的吉祥物。旧时妇女不孕,要到观音面前烧香求告,偷一只小绣花鞋,待日后生子再加倍奉还。民间盛传的“老鼠嫁女”故事中,往往有老鼠偷鞋作新娘花轿的情节。故老人在讲述此故事时,煞有介事地告诫小孩临睡时将鞋子藏好,以免被老鼠偷去作了花轿。(图五——民间艺术造型中的“老鼠嫁女”)

图五 京郊泥玩“老鼠嫁女” 何红一收藏并摄影

鞋,挂在墙壁上,为壁鞋,与“辟邪”相谐,迎合民众求吉避祸的心理。旧时人们时兴佩带或悬挂这种由“合鞋”组成的护身符,也源于古人对“鞋”的厌胜功能的解释。湖北人旧时久雨不霁,于天井边烧破鞋熏天求晴。河南也有“头枕烂破鞋,神鬼不敢来”的俗谚,意即在荒郊野外过夜,将鞋枕于头底可辟邪。

原以为“合鞋”习俗早己随时代流逝而远去,然而在近些年热起来的绳编“中国结”中,我们又发现它的身影。这种绳编结艺系用彩绳编结而成的小挂件。造型为并排着的合鞋,有船形鞋、翘头鞋、云头鞋、官靴等,鞋头上还编结有各式花纹。鞋的上端以红线结成的“盘长”串起,下部装饰有大红穗缀。小巧精致、古朴典雅,散发着浓浓的中国情韵。它们被摆在小摊或礼品店里销售,颇受现代人青睐。笔者曾调查了不少买者,他们买这种“和谐”饰物有因自己爱好收藏赏玩、悬挂的,也有作为礼品赠友的。显然,传统的“同偕到老”已不再是新娘的陪嫁或压箱的祥物,而是具有吉祥寓意的装饰工艺品,它既可以表示亲情的和谐,也可以表示爱情的和谐、乡情的和谐、更可以表示人类的和谐、宇宙的和谐。笔者两年前去美国探亲,曾带去不少送朋友,颇受大家喜爱。其中华人因为文化背景相同更有认同感。一位台湾华人拿到它,激动得老泪纵横。正是:一寸同心缕,千年“和谐”花,我心故我在,万代系中华。

和谐的愿望,是人心相结的纽带、是心灵沟通的桥梁、是建构美好社会的基石。我为传统民间文化的内涵在现代生活中得到发挥和延伸而感到由衷的高兴!(图六——现代中国结艺中的“合鞋”造型)

图六 现代中国结艺中的“和谐”美景,武汉市“步行街”摊位上出售的“同鞋”挂饰的女孩。 何红一摄。