钟灵毓秀的温州,是一座有着千年历史文脉的城市,具有极其丰富的非遗资源。截至2023年底,入选人类非物质文化遗产代表作名录的项目有4个,有国家级非遗代表性项目35个、省级159个、市级779个,国家级非遗代表性传承人37位、省级230位、市级933位,项目数与传承人数均居全国设区市前列。

今天,就和温小旅一起走进传统的非遗文化,来欣赏璀璨的温州。、

昆曲(永嘉昆曲)

2001年,永嘉昆曲作为昆曲子项目被联合国教科文组织列入首批人类口头和非物质遗产代表作名录;

2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

昆曲《张协状元》剧照@永嘉发布

永嘉昆曲长期扎根于民间,是喜庆盛典、迎神赛会等各种民俗宗教活动必不可少的组成部分。其从剧本、表演、音乐等都有值得传承保护的艺术特色,比如在唱腔上,具有昆曲海盐腔的遗响,是南戏中的活化石;在表演艺术上,永昆表演质朴、生活化,非常“原生态”。

昆曲《金印记》剧照 黄伟/摄

在历代艺人的不断创造下,永昆积累了一大批内容丰富、声腔演技富有特色的剧目。代表剧目有《张协状元》《琵琶记》《金印记》等。

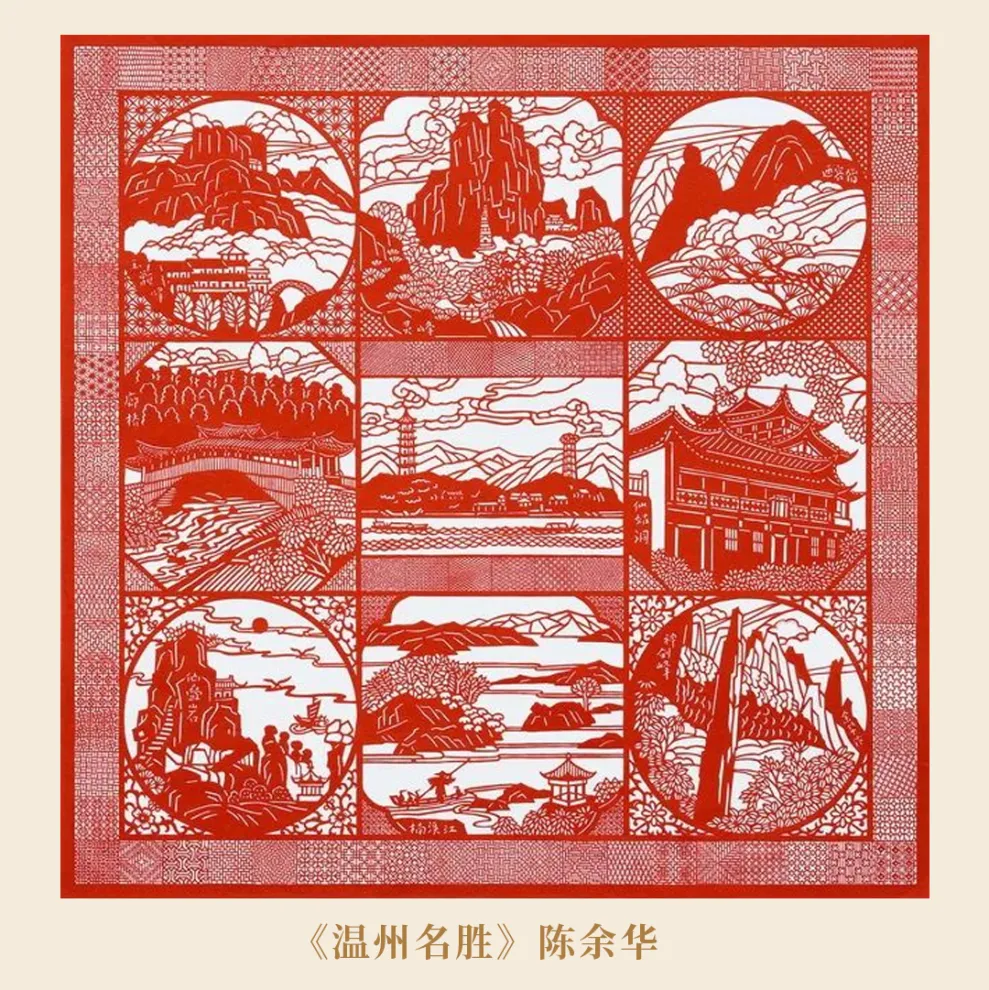

乐清细纹刻纸

2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录;

2009年,其作为中国剪纸的重要组成部分,被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

乐清细纹刻纸从剪纸发展而来,源于温州乐清民间剪纸龙船花,至今已有七百多年的历史。细纹刻纸是龙船灯的基本工艺和装饰手段,早期龙船灯上的细纹刻纸是单纯的几何图案,后发展出花卉、鸟兽、山水、戏曲人物、神话故事等内容。

乐清细纹刻纸以刻代剪,讲究千刀不断、万刀不乱,图案工而不腻、纤而不繁。它的突出特点是细,各种图案纹样都能在几厘米见方的纸上得到细致而丰富的表现,这使乐清细纹刻纸获得了“中国剪纸的南宗代表”之称。

木活字印刷术

2008年6月被列入第二批国家级非物质文化遗产名录;

2010年11月,以其为载体的“中国活字印刷术”被联合国教科文组织列入人类急需保护的非物质文化遗产名录。

木活字印刷术曾在温州地区普遍存在。现在由瑞安平阳坑镇东源村王姓家族传承的木活字印刷术已成为我国完整保留和仍在使用的极少数地方之一,迄今已有800多年历史。

它完全继承了中国古代的传统工艺,是活字印刷术源于我国的实物明证,堪称古代印刷术的活化石。

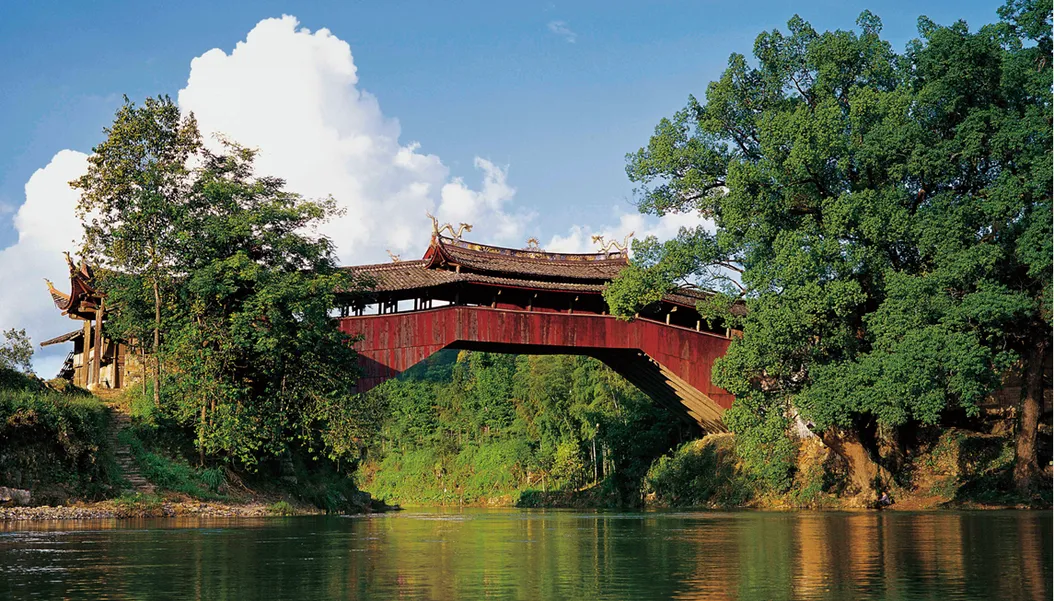

编梁木拱桥营造技艺

2008年6月被列入第二批国家级非物质文化遗产名录;

2009年,被联合国教科文组织列入急需保护的非物质文化遗产名录。

溪东桥 林上兆/摄

泰顺廊桥历史悠久、造型丰富,因具有极高的历史、文化和科学价值而蜚声海内外,泰顺被誉为“中国廊桥之乡”“中国桥梁博物馆”。

北涧桥 季海波/摄

其独特的制造技艺——“编梁木拱桥营造技艺”巧妙地利用力学原理,整座桥身不用一颗钉子而闻名于世。廊桥结构的基本组合单位是6根杆件,纵向4根、横向2根,平面上呈“井”字型。

瓯剧

2008年6月被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

瓯剧《杀狗记》剧照

瓯剧,原名“温州乱弹”,温州的地方戏。由南戏直接繁衍的古“四大声腔”(海盐腔、余姚腔、弋阳腔、昆山腔)中仅存的“高腔”与“昆腔”两种,在今瓯剧中,均有留存演唱。

瓯剧《张协状元》剧照

瓯剧传统丰富,艺术风格独特。化妆脸谱,以粗线条块突显色彩对比度;瓯剧表演,文武并济。武戏,融“小南拳”拳棒于打斗中,热烈火爆,颇具地方特色;文戏细腻含蓄,生活气息浓郁。

瓯塑

2008年6月被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

张红姬《老门台》

瓯塑俗称彩色漆坭塑,以历史悠久、工艺独特、技艺精湛、流派纷呈而盛名中外,有“四瓯”之誉,是温州市最具地域特色的民间艺术品种之一。被浙江省政府认定为首批“浙江传统优秀工艺美术品类”之一,列入省级重点保护项目范围。

陈茅《东蒙山揽胜》

瓯塑源于北宋时号称“天下第一”的温州漆器艺术,并从其中的堆漆工艺发展演变而成。其把浮雕与绘画艺术融为一体,通过历代艺人不断创新,集百家之长,形成了鲜明独特的艺术风格和表现形式。

瓯绣

2008年6月被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

黄香雪《东瓯孤屿》

瓯绣历史悠久,技艺精湛,为浙江负有盛名的优秀传统绣种,是独具地域特色的东瓯文化的重要组成部分。其源自古代民间妇女绣房习作,从针法分析推断由唐代锦衣发展而来,绣艺技巧熟练,图案生动。

李小红《楠溪晨捕》

瓯绣产品以欣赏品为主。内容有人物、走兽、山水、风景等,尤以人物见长。一般选用老百姓喜闻乐见的吉祥图案为题材。因其人物形象传神、针法灵活多变而极富观赏、装饰和收藏价值,深受老百姓喜爱。

蓝夹缬技艺

2009年6月被列入第三批国家级非物质文化遗产名录。

温州蓝夹缬是我国雕版印染、印刷的源头。蓝夹缬,曾是浙南民间婚嫁必备用品,它以蓝靛(中药板蓝根的植株所制)为染液,以晚清至民国时流传的昆剧、乱弹、京剧等戏文情节为主要纹样,辅以花鸟虫兽等大吉祥纹样,现成为中国传统染织品中以戏曲人物为主要纹样的唯一孤例。

温州蓝夹缬技艺有实物可查的,已有150多年的历史。其技艺曾普遍流传于温州地区,至今温州市下辖的苍南县、乐清市、瑞安市均得到较好保护和传承。

彩石镶嵌

2008年6月被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

彩石镶嵌是采用石雕、浮雕与花板雕刻相结合的技法,根据题材内容和色彩要求,配石成图,精制成多种工艺的美术品。先后创造了平嵌、高嵌、满地嵌等多种技法,内容扩展到神话故事、民俗风情和现代生活。彩嵌用料除叶腊石外,还采用鸡血石、珊瑚、玛瑙、珍珠和黄金等。

完成一幅彩石镶嵌,需要采石、切割、设计、木工、油漆、配色、塑形、拼接、雕刻、黏合……前前后后18道工序。精工细作,少则几月,多则1年。

发绣

2021年6月被列入第五批国家级非物质文化遗产名录。

万升平《溪山寒松图》

温州发绣是以人的天然色泽发丝为材料,以针为工具,在绷平整的布帛上勾勒粉本,继而用手工施针度线塑造形象,是一门地域特色鲜明、技艺独特的传统工艺。

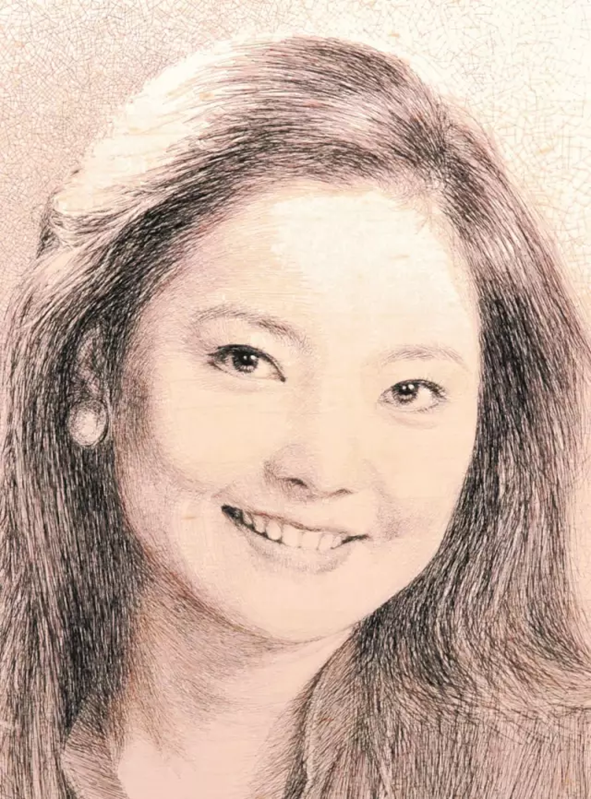

图片陈洋《邓丽君》

发绣在中国虽然已有千百年的历史,但过去的刺绣艺人都绣花鸟、山水、传统人物之类的题材,而将发绣技艺用于现代人物肖像,正是现代温州发绣的一大特色。发绣肖像逼真传神、素色淡雅,别具深意。

乐清黄杨木雕

藤牌舞

首饰龙制作技艺

温州鼓词

温州莲花

海洋动物故事

鳌江划大龙

泰顺药发木偶戏

源远流长的温州

非物质文化遗产熠熠生辉】

让我们一起走进温州

探索这片土地上

灿烂多彩的非遗瑰宝吧

▏资料:温州市非物质文化遗产保护中心。图片版权归原作者所有,如有侵权联系删除。