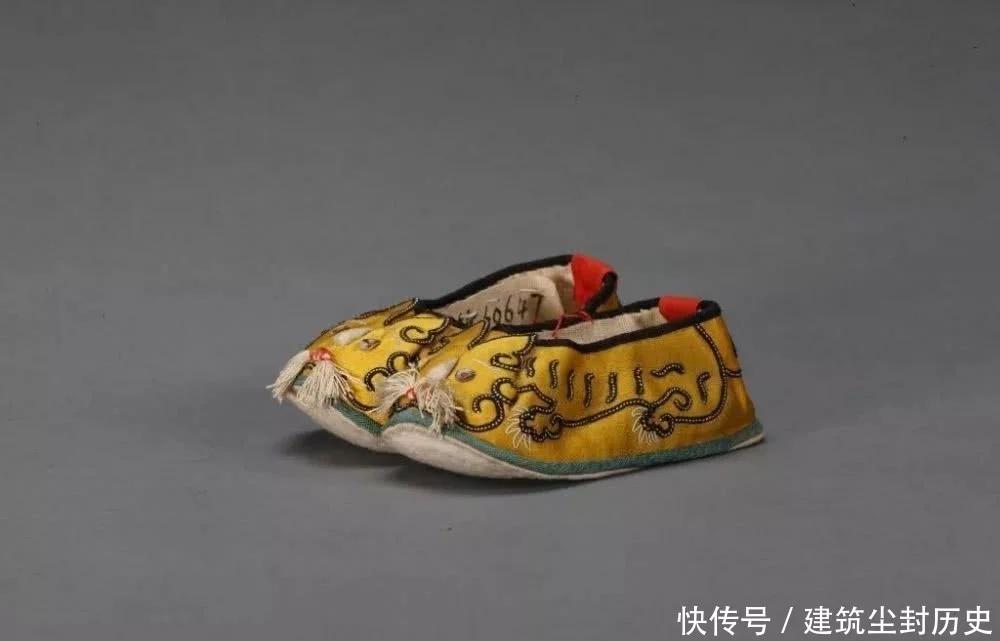

清同治黄色缎钉线虎头小夹鞋故宫博物院藏

古代中国将除了衣裤裙帽之外,施于两脚的服饰统称足衣,大致包括鞋袜两部分,前者便于行动,后者利于保暖。鞋袜是否存在明确的功能分离过程,早已漫不可考,但鞋类由于穿着在外,其历史面目确实要比袜类清晰得多。

近世学者仍认为周代无袜,并列举《说苑》中师旷被晋平公捉弄,走上暗铺蒺藜的堂阶,“解履刺足,伏刺膝”的典故为证,个人以为说服力不足。

上堂不穿袜的原因很多,很可能是受季节或场合因素影响,北方冬季室内即便烤着炭火,不穿袜依然不好过,犯雪出门更不用说,何况对于自食其力的平民阶层,忽视保暖去遵循所谓的古制更是难以想象的。

故而个人认为,上古室内的跣足而坐,主要局限于贵族阶层,而且也还是看具体场合,对于庶民的穿着细节,在一定程度上古籍中是失载的,不可能有簪珥之官专门进入民户去检查到底有无着袜。

1

作为礼服的一部分,舄的最大特点在于在布质或皮质内底的下方加了一层木底,这是考虑到郊外祭祀是长时间露天站立,双层底设计能够防止被晨露或雨雪浸湿的缘故。

最早的舄都有具体的配饰,鞋面中间有丝织物纠合而成的“絇”,鞋帮和鞋底之间用丝绦(繶)嵌合,鞋帮上缘的滚边则是“纯”,套入双脚后还得扎紧“綦”也就是鞋带,不过这种鞋带和今天的不大一样,它是缝在鞋帮后面的,用的时候向前绕上,贯穿絇鼻两孔。

进入汉代舄的形制稍有简化,以后历代中央政府仍将舄作为最为隆重场合的穿着配置之一,有些朝代会把木质加底改成皮质,还有些政权则将絇改为如意头,镶嵌玉鼻和宝珠,用销金黄罗为纯。

但除去双层底这一基本特征外,舄与一般的履并无根本性的差别,都是较为正式的浅帮鞋,所以后世的一些履,实际上都是专指舄的余绪。

处理过的兽皮做成的称为革履,西汉尚书郑崇就常穿着革履进宫给皇帝提意见,汉哀帝老远就能听到脚步声,后来就用为直臣敢谏之典,唐人有“职重油幢推上略,荣兼革履见深恩”诗句为证。

轻软精致的履总是受到欢迎,最典型的装饰就是缀珠,“珠履三千”成为了贵客盈门的代名词,同时也折射了一种高端生活风尚。

尽管古履的形制从未失传,至少在贵族阶层,以及深宫大院之中,浅帮翘头的履与古制一脉相沿,但总有些责任感超强的统治者想要扛着弘扬正统的旗号推出自己的品牌,留下自己的“履历”。

比如唐代宣宗皇帝儒雅好古,据说下令根据孔子所服“履”的式样创制了所谓的“鲁风鞋”,诸侯宰相跟风仿效,略微降杀形制,推出了相应的“尊王履”,真不知道孔老夫子的鞋样究竟是如何落入唐代宫廷的,其实何止是生来自诩天朝的大唐,连起自北陬的辽国都号称得到了“孔履”并行之四方。

但总有人对于所谓的正统不屑一顾,北魏时期王遵业生性洒脱,平常在山野之间就着一双“穿角履”,很多人学他样,把新履剪坏了再穿,一时间这种“搞破鞋”活动风靡四方,这与今天牛仔裤上剪破洞起范儿没有什么不同。

2

晋代永嘉中有宫中妃嫔以下所穿的“麻鞵”,实际上就是丝鞋,《隋史礼仪志》中说:“紫丝鞋,田猎服之”,可见并不是严肃场合的穿戴。

不过多数情况下一般女性穿着较普遍,男子着脚通常就是走上贪图享受的道路了,五代后周曹翰生活奢侈,担任枢密承旨时,“常著锦袜金线丝鞋”,被人谑称为十指仓。

鞋字至少在汉代就有了,另一种写法是?,革和韦分别代表软硬的不同,说明鞋本身的材质为皮革。刘熙的《释名》一书说“鞋,解也,著时缩其上如履然,解其上则舒解也”,可见鞋子的特点在于前端可以调节松紧,相对于履穿脱更为轻便了。

同时还出现了缠上绑腿的高筒靴,称之为“?鞋”,所谓的“?”就是靴筒子,到了明代改叫“皮扎?”,通常只有干体力活的人穿。

总体上靴所附带的等级体现并不如其他服饰明显,但在明初也一度变得十分严格,洪武末年甚至规定庶民严禁穿靴,后来考虑到北方冬季寒冷,允许穿着牛皮靴,但仍禁止采用任何装饰。

清代的靴大多数也是官吏或差役的专利,平民百姓很少穿着,嘉庆后期流行压缝靴,由多块皮面拼合而成,接缝处镶嵌绿色软皮线,等级较高,而更为普遍的则是便于奔跑的快靴,靴靿较短,多为武弁所穿。

先秦时期以草鞋作为丧鞋,称之为绳履,在周礼中根据亲疏远近也有差别,最高三年斩衰对应的是菅屦,比这略低的称之为疏屦,配齐衰,而大功对应的是苞屦(又叫藨)。总体原则是和孝服相对应,服越重,材质也就越粗糙,舒适度越差,以此来反衬失去亲人的痛楚。

前汉名臣翟方进只身入京求学,后母不放心,跟着来到长安,“织屦以给方进读”,靠着微薄的手工收入供孩子上学,是古今慈母平凡而又伟大的写照。但即便是这样的微贱之物,也有人拼命搜刮,南朝王筠为临海太守,侵刻贪鄙,宦余有“芒屩两舫,他物称是”。

某些历史时期,正式场合穿草鞋被认为是粗俗无礼之举,但反过来说也是名士凸显放荡不羁的常见装扮之一(萧复穿草鞋谒见李丹属于无心之错),以渔歌子闻名的张志和就曾是一副“豹席棕屩”的清高样。

晚唐有个叫伊用昌的潦倒文人,曾在茶陵县城门上题诗,其中有两句“两畔栽柳不栽槐,只听?芒织草鞋”,让县官大为不满,令人将其痛殴一顿驱逐出境,说县城整条街都是卖草鞋的,也就是当地都是穷人,这等于是贬低人家地方经济建设,县太爷不光火才怪!

和草鞋基本同级别的是麻鞋又叫屝或?,也就是麻绳所编的鞋,主要也是普通百姓穿着,安史之乱时杜甫颠沛流离,逃到凤翔去见刚刚登基的唐肃宗,便是一副“麻鞋见天子,衣袖露两肘”的狼狈相;五代冯晖家徒四壁,衣食不周,妻子藏了几只麻鞋想卖了度日,结果也被冯晖找出来换酒喝。

同样是草鞋,也要看什么草,有的非常耐穿,南宋苏云卿不但品性高洁,而且善于织草鞋,他编的草鞋“坚韧过革舄,人争贸之以馈远”:草鞋比皮鞋还结实,可真算得上是良心品质。

东北三宝之一的靰鞡草编的鞋,就非常轻暖舒适,而且价格低廉,但历史上有些“草鞋”的身价可一点不低。

唐代南方吴越地区妇女常穿的蒲履并不寒酸,还有一种更加精细的高头草履,史书上说“纤如绫縠,前代所无”,甚至因为过于奢华而且“逾制”被朝廷下令禁止,上世纪在阿斯塔纳古墓中出土了双头微翘的蒲履,为今人了解这种简约而不简陋的足衣提供了实证。

同一个墓中还出土大量线鞋,麻绳为底,丝绳作帮,做工非常精巧,与普通百姓的麻鞋也并不是一个概念。其实穿线鞋在唐代非常流行,尤其开元以后的女性,最大好处是轻便松软。

4

与其柔软贴脚形成极端对比的,当然就是硬到一辈子都穿不破的铁鞋,现代人除了那句著名的俗语,都并不清楚古代是否真有铁鞋,即便是有,用途究竟为何也说不上来。

与被逼无奈禁锢与铁鞋之中不同,达官贵戚用贵金属打造的“宝履”是一种近乎变态的虚荣心作怪。南唐中主李璟尚未登基之时,曾向宠臣冯权许诺,将来为他打造一双银靴,后来李璟果然继位为帝,履行当年的承诺,赐冯权白银三十斤,冯权当天就“命工锻靴”并穿在了脚上,结果遭到了众人的哂笑。

整整三十斤都化作一双鞋的话,确实蠢到可笑,足够理智的话,只取薄薄的一层银皮,但即便如此,也很少有活人日常穿用。用作陪葬品的例子倒是偶尔可见,陈国公主墓就出土过两双大小相仿的金花银靴,共同的特点是靴筒粗矮宽绰,靴身尖圆微翘,与一般的皮靴尽量贴合,似乎并不仅仅图个形式,也考虑到了死者的舒适度。

尖头的鞋古代以女鞋为多,用以宫廷舞蹈,也就是史记中提到的“利屣”,表面带有花纹,还以缀珠为饰。舞鞋并不以穿着者的舒适感为追求,而更多的是为了满足观赏者的视觉需求,最著名的就是南朝时期的潘妃的步步生莲,后世对于这种尖仄的足部线条的迷恋,慢慢异化出了附着于变态幻想的缠足审美。

绣鞋并非本文讨论的重点,虽然一定程度上可以作为古代女性足衣的代表,但留在中国文明象征意义上的痛苦烙印却颇为甚远,其实三寸金莲何止是一个禁锢千年的肉体梦魇,即便脱离于纤纤玉足,也并无任何美感可言,笔者所见过的多数明清尖头女鞋,对于观者的双眼,都是一种折磨。

现代人平常穿着最闲适的莫过于拖鞋,有人认为古人相对比较保守刻板,不大会穿太随便的拖鞋,其实大谬不然,宽松舒适的家居燕服,必定也要相应的鞋袜来搭配。丝质的拖鞋一般称之为“解脱履”,也有皮革所制,汉代《急就篇》中提到的靸,就是一种无跟的平底的皮鞋,秦始皇时代曾经改用蒲草,唐注中说“头深而兑”,俗称为跣子或者履子,从字面上来说,穿拖鞋一般是不穿袜子的。

李少红版红楼梦中把靸字错读成“及”,可见这个字在今天并不是常见字,其实今天更多地是写作“洒鞋”,当然布质的洒鞋和皮质的靸鞋还不大一样,因为前者还是包裹了鞋跟,不容易脱落。这还让我想到今天更通俗的北方人的“趿拉板儿”,元诗中曾出现的“趿履”,和今天的拖鞋已经没有多少区别,而“趿”字更多用作动词,许多人经常读却不知道字怎么写。

5

中原地区究竟木屐始于何时,没有明确可信的文字记载,宋代有学者认为三代以前,也就是以大禹治水为先后,人皆跣足,这说得过于含糊,也没有什么根据,和“乃服衣裳”的说法不符,一直遭到学界的质疑。

三十年前宁波慈湖发现了良渚时代的木屐残余,距今四千多年,彻底推翻了宋人的臆说,但木屐显然不是最早的鞋类,它只是一个特殊的分支而已。大体形制是鞋底板一块,上钻小孔数个穿绳,底板下前后各装木齿一个。带齿的木屐又叫?,或者卬角,这种鞋的好处是减小鞋底接触面,比一般的麻鞋耐磨,木齿坏了还可以更换,不会随手就“弃如敝屣”。

文史典故中较早出现的一例是晋君重耳因痛失介子推,将子推所依之木制成屐穿在脚上,整天“悲哉足下”地号丧。足下两字后来也成了对人的敬称,先秦时期关于屐的故事多数和名人有关,孔夫子周游至蔡时曾被小偷拿走木屐一只栽赃,这只木屐据说长一尺四寸,失主一看就知道是生有异象的某个有文化的大脚怪的东西。

越女西施深受吴王恩宠,夫差在苏州木渎灵岩山专门建造了一座别馆,铺设了响屧廊,穿着木屐的西施走在廊上,足下铿然,飘荡幽谷,实在是令人神魂飘荡。但木屐直到汉代依然不算是正式穿着,更多只是一种家常休闲服,黄门侍郎徐应祯出任散骑常侍,穿木屐进出尚书省,遭御史弹劾而免职,后汉的戴良嫁女儿只是“疏裳布被、竹笥木屐”就打发出门,可见是一种简朴的装束。

当然木屐也有做的考究的,汉末新娘嫁妆中总要放上一双五彩漆画,彩丝穿起的精美木屐,平常收着,等到节庆时才郑重穿出。

到了魏晋六朝木屐更为普遍,成为了隐逸之士的风度装束之一,当时的木屐开始有了男女款式的分别,通常男为方头,女为圆头(但有些女子爱做假小子,故意穿方头的,也成了时尚),圆头意味着柔顺。

同时还出现了连齿木屐,以整木削成,连鞋帮都是木制的,取消了系绳,湖北和江西都出土过实物,军人穿的木屐,则采用不设双齿的平底,为的是更耐磨。

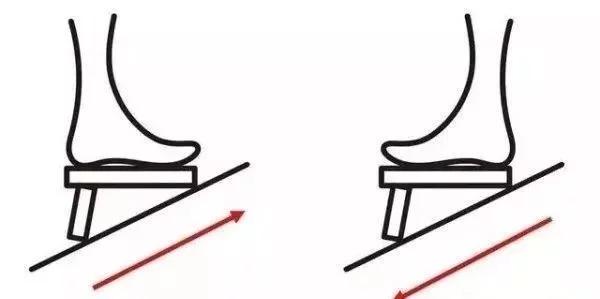

一些名人的木屐还是特制的,比如大诗人谢康乐,木屐下的双齿可以随时拆装,上山拆去前齿,下山拆去后齿,特别适合古代驴友们玩户外。

南朝贵族子弟后来多染娇淫之气,一个个傅粉施朱,熏衣剃面,穿后齿高于前齿的木屐,说白了就是高跟鞋。

唐代正式场合着靴较多,木屐基本只在家穿,反而是遣唐使看到了觉得不错,于是带回了东瀛,还有爪哇、婆罗等岭南异邦,基本也是这个时候学穿木屐的。通常来说,木屐适合于潮湿低洼地带,通风透气,不容易得脚气,脏了也便于清洗。

而北方环境随着时间变化趋于干燥寒冷,加之宋代以后缠足之风盛行,内地汉族女子穿木屐日渐绝迹,只有男子还穿,但多用于雨天路滑的场合,所以又称“泥屐”,不过偏远地区的农村妇女,尤其是两广和闽浙某些地区,女子大多不缠足,着木屐还十分普遍,样式也比较考究。

明清时期木屐的一大特征是基本取消了系绳,只留脚面的四指宽的过桥,到了清代,南方的很多木屐干脆连底部的木齿都取消,和今天的拖鞋已经没多少区别了。(建筑尘封历史)